張 厚泉★ |

内容紹介

幕末明治初期、西洋近代の学術思想を日本に取り入れるにあたって、翻訳は重要な役割を果たした。そのうち、特に目立っているのは西周が考案した抽象概念を表す近代漢語である。本稿は西周の翻訳の特徴と思想変化について考察したものである。

本文

1.はじめに

西周(1829-1897)は日本の近世から近代にかけて生きた啓蒙思想家である。父は津和野藩医であるが、西は藩校や大阪で儒学を学んだのち、江戸に出てオランダ語、英語を習得した。安政4年(1857)幕府の蕃書調所教授手伝並となり、文久2年(1862)から慶応元年(1865)までオランダへ留学したのち、明治元年(1868)『万国公法』を訳刊し、3年兵部省出仕、かたわら明六社に参加し『明六雑誌』に論文を発表した。15年元老院議官、23年貴族院勅選議員。西洋哲学、論理学等の導入者として、多くの術語を考案した。以上は国立国会図書館のホームページから引用した西周に関する紹介文である[1]。インターネットが普及されてから、西周に関する情報も近年、徐々に増え始めている。故郷の津和野町や島根県庁だけではなく、東京西神田に住んでいたので千代田区役所や、酒を嗜んだとの理由でキリンホールディングスのホームページにも取り上げられた。しかし、西周その人を正確に紹介していないところも目立っている。

例えば、島根県庁のホームページでは、「翌年、周は脱藩。おそらく、藩命による儒学研究をやめ、洋学を学ぼうと決めたからであろう」、「慶応2年(1856)幕府開成所の教授となり」[2]といった不確定な内容の記述をしている。さらに、キリンホールディングスのホームページでは、「西周は儒教や朱子学を学び、のちにはより実用を重視する徂徠(そらい)学へ傾倒していく」[3]と、島根県立大学西周研究会編『西周と日本の近代』を引用する形で紹介している。上記した記述は専門書や論文より引用した内容であるが、ホームページを通して、西周のイメージ形成に出典以上に影響を与えている。

西周の脱藩問題について、西の置き書きや松岡に宛てた書簡には、藩を離れる内容ではなく、遊学許可の内容であった。西周が残した史料や森鴎外が編著した『西周伝』を精査すれば、突き止めることができるはずである。また、「慶応2年(1856)幕府開成所の教授」となるという記述も事実ではない。(そもそも、慶応2年は1856年ではなく、1866年である。)「蕃所調所」は1856年3月に「洋学所」から改称したもので、5月に蕃書調所が英語教師を募ったとき、西は手塚律蔵の推薦を受け、蕃書調所の教授手伝並となったことは、上記した国立国会図書館の説明に明らかである。蕃書調所が「開成所」になったのは1863年を待たなければならなかった。ただ、西周は藩命によって宋学を修めるように命じられた際、徂徠学を希望していたのは確かである。しかし、その後、徂徠学へすぐに傾倒していくというわけではない。実際のところでは後述するが、西周はオランダ留学から帰国した後、朱子学、陽明学を含めて、徂徠学も批判していたのである。

かかる西周に関しインターネットで検索した情報は、最新の学術文献から引用したものと、公的機関が発信した情報である。島根県立大学の研究成果として取り上げられたことや、そのホームページでかなり広まった内容を比較すれば公的機関のホームページの情報では、西周像がかなり歪んだ人物像として映り出されることが否定できない。それを正すために、西周の翻訳と啓蒙思想における朱子学から徂徠学へ、百学連環に至るまでの思想変化について検証していく。

2.西周の翻訳

1.日本語における和語と漢語の割合の逆転

言語学の観点から言うと、語彙の分類にはいろいろの方法がある。どの言語でも固有語と外来語に分けることができる。日本語の語彙はその出自によって、和語(固有語)、漢語、外来語、及び混種語に分けられる。ここで言う「和語」とは、日本固有の、訓読みの言葉で、「水(みず)」「草(くさ)」「水草(みずくさ)」のように、日常生活の中でよく使う易しい言葉である。これに対して、漢語は漢字の音読みの言葉で、「水素(すいそ)」「草原(そうげん)」「水槽(すいそう)」のような、難しい言葉が多い。漢字の字面で、「水草」も「水槽」も「すいそう」と読めるが、巷の金魚店に行くと、「すいそう」と言ったら、ほとんど「水槽」の意味で、「水草」を求める場合、「みずくさ」と言わなければ、誤解されてしまう。また、漢語は、体言、用言、副詞として用いられているため、日本人はあまり外来語とは感じていない[4]。そのため、漢語は外来語から独立したカテゴリーに立てられ、外来語は外国から入ってきた、漢語以外の言葉を指す。さらに、混種語とは、「水ギョーザ」「水鉄砲」「Tシャツ」「シャッター商店街」「駅前ビル」のように、和語と漢語と外来語からいずれか二種類以上の組み合わせで構成された言葉を指す。

語種の量的構成について、山田孝雄(1958)は「国語の中に於ける漢語の量の概観」において、『言海』の見出し語を統計的に分類した。結果として、明治期では漢語より和語の数のほうが多かったと結論づけた。しかし、国立国語研究所はその後の調査で、昭和半ばの辞書や雑誌を分析すると、漢語の数が逆に和語より大きく上回ったことが分かった。

| 資料名 | 言海 (明治22) |

例解国語辞典 (1956) |

現代雑誌 90種(1964) |

高校教科書 (1974) |

現代雑誌 200万(1994) |

新選国語辞典 (2002) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 語種 | % | % | % | % | % | % |

| 和語 | 60.8 | 36.6 | 36.7 | 18.3 | 25.4 | 33.8 |

| 漢語 | 37.7 | 53.6 | 47.5 | 73.3 | 33.5 | 49.1 |

| 外来語 | 1.5 | 3.5 | 9.8 | 7.6 | 34.8 | 8.8 |

| 混種語 | - | 6.2 | 6 | 0.8 | 6.3 | 8.3 |

2 なぜ漢語の形で作られたのか

近代国家としての体制を整備する過程で西洋の思想文化や政治制度や機械技術などを積極的に取り入れ、アジアでいち早く近代化への道を歩んだ。その近代化の過程で注目すべき事象は、日本語にも大きな変化が生じたことであり、それらは文体、語法のほか、新たな漢語語彙の創造などに著しい。明治の知識人、とりわけ「明六社」の思想家たちを中心として行われた啓蒙活動は、人々の文明開化に積極的な影響を与えると同時に、おびただしい用語を考案した。創造されたそれらの用語は漢語の形が多く、日本語の漢語語彙の意味領域は画期的に拡張されたことになる。

しかし、なぜ漢語の形で作られたのか。その理由は主に以下のように挙げられる。

まず一般論として、明治期の知識人は漢学と儒学の素養が極めて高かったという事実がある。これは、漢文儒学は当時の知識人として身に付けなければならない素養だったからである。例えば、西周(1874)は「非学者職分論」において指摘したように、「いわゆる学術なるもの、七、八年前まで四書・五経の範囲に出でず」[5]。つまり、当時の知識人の学問の範囲は、四書五経に限られていたためである。換言すれば、明治期以前の知識人にとって、四書五経は学問の主な内容だと理解されてよい。漢文、儒学を知識人の素養として身に付いていた明治の知識人にとって、漢語を外来語として考えるのではなく、日本の語彙として自然に用いられていたからである。これは漢字の形で作られた理由に関して、もっとも一般的な見解である。

次に、新語が漢語の形で作られたもう一つ理由はすでに多くの研究者によって研究されたように、漢字の造語力であると言える。これは言語学の文字論の視点からなされる研究である。例えば、大野晋(1974:83)は、『源氏物語』と『枕草子』の語彙を比較して、『源氏物語』には「ものこころぼそげ」、「なまこころづきなし」など、語基や接辞を組み合わせた、整然とした造語法が見られるが、和語による造語法は、ほぼ平安時代までに出尽くしたと考えられると指摘している。このように、和語の造語力は平安時代にすでに頂点に達していたと考えられるのである。そのため、野村雅昭(1977:275)は、明治時代にヨーロッパ語を和語で翻訳しようとした一部の試みが失敗したゆえんの一つは、和語の造語力の限界をみきわめることがなかったことにあると指摘している。

しかし、例えば夏目漱石や、川端康成のような作家は夥しい数の和語を作ったのも周知の通りである。つまり、現代でも、和語の造語力がなくなったわけではない。むしろ、近代の造語に関わる問題は阪倉篤義(1978 :480)が指摘したように、造られた語が語彙体系のなかに位置を占め、意味伝達の機能を持ちうるかどうかにある。そこでは、いかにも漢語の造語力が、和語を圧倒して強大であるように考えられる面がある。しかしながら、名詞以外の動詞・形容詞・形容動詞などについては、共通語・特殊語を通じて、本当の意味で造語力を発揮するのは、やはり主として和語なのであると、主張している。

野村雅昭(1984:41)はさらに、新語辞典を資料として、「新語の構成単位数別の語種の構成比率」と「混種語における造語力」について調査し、漢語語基だけの結合形が占める割合が混種語より高く、「新語辞典では、造語という観点からは、漢語語彙同士の結合が量的に多数をしめることを確認した」と論じている。

さらに、抽象概念を表す漢語の特徴という語彙論の視点では、日本語は抽象概念や上位の概念を表す言葉が少ないと指摘できる。例えば、「春雨」「五月雨」「夕立」「時雨」「菜種梅雨」「狐の嫁入り」(日照り雨のこと)など雨に関する語彙が40を超すが、これらの語彙は「雨」でまとめることができる。しかし、「雨」の上位語である「気候」や、「気候」の上位語である「自然」は漢語である。 つまり、概念を表す語のうち、多くは漢語であり、自然現象や、抽象概念を表す語の多くも漢語である。ここから、漢字の表意性により、漢語は抽象概念を表すのに向いていると言うことができよう。金田一春彦(1988:143)は、日本語の語彙の特徴として、たとえば「こと」「とき」「まこと」「みさを」など、抽象的な言葉も幾つかあったが、全体としては少なかった。その後、日本語に抽象的な表現が生まれたというのは、中国から漢語が入ってきたお蔭だと述べているのも、そのためであろう。林大(1982:75)は、漢語と和語の品詞別の構成という計量国語学の視点から具体的な数字で示しているように、概念を表す名詞のうち、下記の品詞別の語数の表で示された割合では漢語の数が和語の倍以上を占めている。

| 異なり語数 | 名詞 | 動詞 | 形容詞 | 感動詞 | 合計 |

| 和語 | 6122 | 3266 | 1553 | 193 | 11134 |

| 漢語 | 13345 | - | 1050 | 12 | 14407 |

| 外来語 | 2820 | 3 | 123 | 18 | 2964 |

| 混種語 | 1496 | 191 | 135 | 4 | 1826 |

抽象概念の多くは漢語である。だとすれば、中国語の抽象概念が多いはずであるが、にもかかわらず、なぜ西洋近代の学術概念を表す多くの日本語が中国語に逆輸入されたか、社会言語学の視点で顧みなければならない。中国はアヘン戦争でイギリスに敗れた後、洋務運動(1860年代前半 - 1890年代前半)を起こしたにもかかわらず、日清戦争で日本に敗れ、戊戌変法(百日維新、1898年)の後も、「師夷制夷」[6]と「中体西用」[7]の思想が消長した。そのため、曽国藩、李鴻章、左宗棠とならんで「四大名臣」とも称される張之洞は急激な改革を戒めるため、『勧学篇』(1898)を著して、「中体西用」の考えを明確に主張した。この主張は清末以降の中国知識人の思想の共通認識となって今日に至り、マルクス主義を除けば、中国の政治思想の主流となっている。つまり、中国は西洋近代の技術や自然科学を受け入れたにしても、学術思想の受け入れを拒否し続けてきた。当然、それに当たる用語もなかった訳である。そのため、西洋の学術思想を積極的に受け入れようとする明治の啓蒙思想家は、西洋の書物を翻訳するために、必然的にそれに対応する用語を考え出さなければならない事態となった。その多くは、西周が儒教思想と格闘しながら考案したものである。

例えば、中国の程朱学の「性理学」は、宇宙の原理としての理と人間の本性を究明しようとする考えであるが、「理」を「物理」と「心理」のように分けていない。これに対し、西周(1870)は明治3年『百学連環』「二編」の「連環編」で次のように論じている。

又学にintellectual science及びphysical scienceとて二ツあり、此の心理上の学は古来欧羅巴中定りなく種々ありてmental なるあり、或はmoral 或はspritual 或はmetaphysical 等あり、此中物理外の学と称するを以て最も題號の適宜を得たりとすといへども、是亦古き学派にして方今は陳腐に属せり、凡そ物理外の学は即ち心理学なるが故に、此の学に於ては幾何ありと極りあるものにあらざるなり、心――理、物――理の二ツを、譬へば今或る敵ありて戦ひをなすに(以下略)[8]。

のように、翻訳を通じて、学問を「心理上の学」と「物理上の学」に、「理」を「心理」と「物理」に分けたことが看取できる。それらは伝統的朱子理学に基づいて、且つそれを超克した新しい思想概念として形成されたのである。ちなみに、西周のいわゆる「心理上之学」と「物理上之学」は今日で言えば「人文科学」と「自然科学」に近い分類であるが、「心理学」と「物理学」の意味とは同一ではない。

西周(1882)は『尚白箚記』において、さらに儒学の「理」を批判し、西洋哲学の「理」の概念について、次のように、

蓋シ欧洲近来の習にては、理を二つに言ひ分けたり、例すれは英語の「レーズン」「ラウ・オフ・ネチュール」。(中略)「レーズン」は汎用にて道理と訳し、局用にて理性と訳す、(中略)故に此理性道理と云ふ字義の内には、天理天道など云ふ意は含まぬ事と知る可し、然(サ)て一方の「ネチュラル・ラウ」と云ふは理法と訳す、直訳なれは天然法律の義なり、是牛董氏重力の理法(中略)等の如き、皆人事に関せさる者を指し、人の発明に因るとは雖へとも人心の想像して定めたる理と異にして、客観に属する者なり。(中略)然れと欧人は理を知らさる所かは、理と指す中にも色々区別有りて、一層緻密也と謂ふ可し、然れと宋儒の如く何も斯も天理と説きて天地風雨の事より人倫上の事為まて皆一定不抜の天理存して此に外(ハツ)るれは皆天理に背くと定むるは、餘りに措大の見に過きたりと謂ふ可し、茲より為ては踈大なる錯繆に陥りて、夫(カ)の日月の蝕、旱魃、洪水の災も人君の政事に関係せりと云ふ妄想を生するに至る可し[9]。

と、「宋儒の如く何も斯も天理」と唱えるのを糾弾しながら、「道理」「理性」「理法」「天然法律」の訳語を考えた。つまり、近世日本の支配層の政治思想は主に朱子理学の思想だが、その思想の与える概念では西洋の哲学の概念に対応しきれないわけで、西周にとって、西洋の哲学概念を翻訳するため、朱子理学の概念から字を選んで語を作ったのも、きわめて自然な選択だったのである。また、それらの漢字派生によって作られた訳語によって、宋儒の理の範疇が拡張されたことは、近代日本の知識人を啓蒙することにつながる結果となったわけである。

3 増えた漢語の特徴

明治から大正を経て、昭和に入ってから、漢語が和語を上回った結果となった。増えた漢語のうち、西周によって作られた西洋近代の学術思想を表す抽象概念が一番顕著である。しかし、山田孝雄(1958:414)が指摘しているように、それだけではない。

近世西洋文化をわが国語の中に伝へたるものも亦主として漢語たり。この種の漢語は支那の古典によりて既に用ゐられしものを転用したるものもあるべきが、又新に造られたるものも少からざるなり。而してこれに二の源あり。一は支那にて西洋文化を輸入する為に撰せし翻訳書に用ゐたる語をばわが国にてもそれを襲用せしものなり。一は本邦にて西洋文化を輸入する為に選定せしものにして、これにも支那の古典に典拠あるものを求めしものと、本邦にて新に選定せしものとあり。

つまり、中国の古典によってすでに用いられたものを転用した漢語は、例えば「学術」や「帰納」「演繹」[10]はそうである。また、新に造られた漢語はさらに二系統に分けられる。

一つは、中国で西洋文化を輸入するために選んだ「数学」、「幾何」、「博物学(動・植物・鉱物)」、「格物学(物理学)」の学術専門書を翻訳した際、中国人が作られた用語を襲用した用語の意味である。それらの語について、陳力衛(2000:61)は以下のように三つの段階に分けた。即ち、16世紀後半から19世紀初頭までのカトリック系伝道者によるものと、19世紀初頭からその末期までのプロテスタントの宣教師によるものと、1862以降、清朝廷の主導で設立された外国書翻訳機構から出版されたものである。

もう一つは、日本で西洋文化を輸入するために造られた語である。そのうち、 さらに「中国の古典に典拠あるもの」と、「新に選定せしもの」がある。つまり、「知覚、記性、意識、想像」などのような古典にあるものと、「観念、實在、主観、客観、帰納、演繹、総合、分解」などのような、新造した語の別がある。そのうち、「哲学」「文学」「心理」「物理」「帰納」「演繹」のような、特に学問思想を表す概念の創造は、西周が果たした功績が顕著である。これらの漢語の特徴は、儒学的観念に拠りつつ、漢字の派生による創造された場合が多い。

例えば、西周(1874)は「非学者職分論」において、福沢諭吉の「学者の職分論」を批判する論旨だが、

いわゆる学術なるもの、七、八年前まで四書・五経の範囲に出でず。しかし今にわかに西洋の学術と馳驟(ちしゅう)相競わんと欲するも、また難からずや。いわゆる西洋学術のごとき、世の大家先生と称する者もいまだその蘊奥(うんのう)を究めたりというべからず[11]。

と論じたように、明治時代までの日本の学術と称せるものは『四書』『五経』に過ぎず、明治7年の時点で、大先生と思われる知識人でも西洋学術の真髄を究めたとは言えないと指摘している。また、西周(1875)は『心理学』の序文で明確に指摘したように、

本邦従来欧洲性理ノ書ヲ譯スル者甚ダ稀ナリ是ヲ以テ譯字ニ至リテハ固ヨリ適従スル所ヲ知ラス、且漢土儒家ノ説ク所ニ比スルニ心性ノ区分一層微細ナルノミナラス、其指名スル所モ自ラ他義アルヲ以テ別ニ字ヲ選ビ語ヲ造ルハ亦已ムヲ得サルニ出ツ、故ニ知覚、記性、意識、想像等ノ若キハ従来有ル所ニ従フト雖モ、理性、感性、覚性、悟性、等ノ若キ、又致知家ノ術語。観念、實在、主観、客観、帰納、演繹、総合、分解等ノ若キニ至リテハ、大率新造ニ係ハルヲ以テ読者或ハ其意義ヲ得ルヲ難ンスル者アラン[12]。

日本の思想概念には、西洋近代の思想文化と対訳できる概念が欠けていたのである。

明治期で新造した、あるいは改めて使い始めた用語は、日本で先に作られたか、それとも中国で先に作られたか、その判定は必ずしも簡単ではない。また、その判定の基準もそれぞれの研究者に委ねられているのが現状である。

例えば「電気」という語について、山田孝雄(1958:420)は、「電気」を「漢訳の書よりして入る所を仰ぐ」に分類していた。筆者が2001年に国語学会で発表したときに、「電気」を日本語だと主張したところ、国語学者から「中国語だというのが定説だ」と一蹴されたことがある。

「電気」が中国製だという根拠は、イギリス人慕維廉(William Muirhead)著『地理全志』(1853-54)の中で確認できると、松井利彦(1983:35)によっても指摘されている[13]。また、イギリス人合信(Benjamin Hobson)の『博物新編』(1854)に「電気論」があり、アメリカ人裨治文(高理文.Elijah Coleman Bridgman,1801-61)の『大美聯邦志略』(1861)にも「電気」という用語が見られる。さらに、アメリカ人丁韙良(W.Martin)の『格物入門』(1868)にも「電気」についての記述がある。また、イタリアのマシニ(1997:201)は『現代漢語詞匯的形成』において、張徳彜の『航海述奇』(1870)に「電気」を「compressed air」の訳語として使われていると指摘しているが、いずれも現代の物理的エネルギーの意味としてelectricityの訳語ではなかったのが明らかである。Electricityを「電気/電気之理、電気之道、電学。」に当てたロブシャイド(Lobsheid)編『英華辞典』の発行は1884年を待たなければならない。

一方、日本の場合、確かに蘭学者は「越歴」や「

張厚泉(2006:58)は、西周の『百学連環』に触発され、オーギュスト・コントの知識三段階論を応用して、「電気」を日本語であると認定した。つまり、日本語の「電気」は「知的発展」の第二段階で、英語から中国語訳の「electricity電気」を借用し、これまでのオランダ語の音訳語である「elektriciteit

| 知識の段階 | 第一段階theological stage「神学段階」 | 神の意志で説明 | 雷 |

|---|---|---|---|

| 第二段階metaphysical stage「形而上学段階」 | 万物の本源、本質を求める | 陰・陽。 |

|

| 第三段階positive stage「実証段階」 | 科学と実用が特徴 | 「電気」を使う器具が実用化される | |

| 未来 | 未来の段階 | 科学で万物の本質を求める | 「電気」の流れが見える |

なお、王力(1980:526)は、「帯有前缀“电”的所有复合词、都来自日语」のように、接頭辞が「電」となっている複合語は、すべて日本語に由来すると指摘した。

4 西周の翻訳と造語の特徴

新村出(1961)は『西周全集第三巻』「西周先生の全集第三巻に序して」で、「私としては、間接であるが、本邦における言語学ないし国語学及び国語問題の創業期に対する歴史的回顧の上よりして、西先生高遠なる精神を忘れることができないでいる」と、西周の功績を称えた。ここでいう「高遠なる精神」とは何か、興味深いところである。いずれにして、西周に対して、単に翻訳だけではなく、後世に翻訳以上の精神思想が残してくれているに違いない。

西周の翻訳と造語は、明治初期に活躍した他の知識人に比べ、格段に顕著であることは以下のような、いくつかの面から裏付けられる。

西周の造語は明治の知識人の中で、一番と言っていいほど多いことがすでに多くの研究者によって検証された。森岡健二(1991:152)は、西の訳語1410語を、明治7年以前に刊行された英華・英和辞書に掲載された訳語と、諸橋『大漢和辞典』の語彙典拠と対照し、西が案出した訳語787語のうち、340語は古典に拠った既成漢語であり、447語は新造漢語であると述べている。

また、手島邦夫(2001:54)は、西の訳語の異なり数は2,335語あり、そのうち、漢語が1,913語(88.5%)であるという。その訳語数を著作別にみると、『百学連環』に1,487語あり、『心理学』『利学』『生性発蘊』に、それぞれ391語、342語、311語あるという。ここでいう「訳語」とは、西の翻訳作品に現れた訳語であって、必ずしも西周が作った訳語とは限らないという意味である。

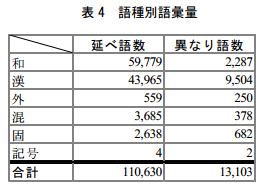

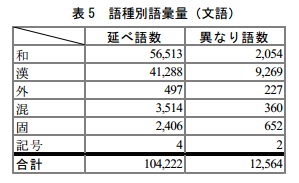

さらに、『明六雑誌コーパス』[15]の語彙量を概観すると、著者別語彙量について、延べ語数は、西周が35,424語、阪谷素が31,934語である。異なり語数は、西周4,549語で、阪谷素は4,428語を使った。品詞別語彙量について、延べ語数は、名詞58,428語、動詞28,433語で、異なり語数は、名詞10,823、動詞は1,224語である。さらに、文語の語種別語彙量を比較すると、漢語の9,269語が和語の2,287語より4倍以上上回っているのが分かる。

|  |

|---|---|

|

なお、東京帝国大学に留学したことがある中国の余又蓀(1935a:13)と同氏(1935b:14)は、西が考案したとされた212訳語を取り上げた[16]。

重要訳語26 哲学 心理学 倫理学 美学 言語学 社会学 認識論 絶対 先天・後天

主観・客観 形而上学 世界観・人生観 経済学 人格 範疇 功利主義

聯想 主義 表象 感官 進化論 論理学 権利

(甲)学科名詞33 社会学 経済学 美妙学 物理学 化学 幾何学etc

(乙)学術名詞43 観念 意識 感覚 懐疑学 自由 被動 能動 記憶 直覚etc.

(丙)論理学用語110 肯定 否定 属性 真理 主位etc.

最近の資料としては、中国の劉正埮(1984)等編集した『漢語外来詞詞典』では、日本語からの借用語として892語あると認定した。

手島邦夫(2001)は造語の的確の視点でさらに、現在も通用する訳語572語が、『百学連環』に337語、『利学』に136語、『心理学』に56語あるという。特に、西周の訳語は他の思想家の訳語と比べ、的確さと近代性が著しく優っている。『明六雑誌』掲載論文にみられる西の訳語を、他の思想家の訳語と比較すれば、それは一目瞭然である。

| 原語 | 西周 | 他の思想家 | 原語 | 西周 | 他の思想家 |

|---|---|---|---|---|---|

| chemistry | 化学 | 舎密・分離術(中村正直) | government | 政府 | 政法(森有礼) |

| happiness | 福祉 | 裨益(森有礼) | logic | 論理学 | 明論之法(中村正直) |

| moral | 道(論) | 倫常之道・修身(中村正直) | philosophy | 哲学 | 理学(中村正直) |

| positive | 積極 | 独陽(清水卯三郎) | republic | 共和 | 民政ノ国(中村正直) |

| right | 権利 | 通義・権義・権理(森有礼) | theocracy | 神教政治 | 代神政治(加藤弘之) |

西周の造語のもう一つ特徴は幅広い分野にわたっていることである。それはオランダに留学し、ライデン大学でフィッセリング博士に師事し、性法之学(Natuurregt 自然法)、万国公法之学(Volkenregt 国際公法)、国法之学(Staatsregt 国法学)、制産之学(Staatshuishoudkunde 経済学)、政表之学(Statistiek 統計学)といった「五科目授業」を学んだ広い学識に拠っている[17]。

しかし、西周の訳語は「五科目授業」に止まらなかった。西洋の学術思想全般を移植しようとしたのである。1863年6月、西はオランダに向かう船上で、ホフマン教授宛の書簡において、「内政及び施設の改良を行うためにも、より必要な学問及び統計学Statistiek 法律学Regtslerdheid 及び経済学Economie 政治Politiek 外交Diplomatie 等の学問は全然知られていない。」「それ故に我々の目的は、これ等一切の学問を学ぶ」ことにある。」「尚、哲学Philosophie と称せられる方面の学問の領域も修めたいと思う。我が国法が禁じている宗教思想は、デカルトDescartes ロックLocke ヘーゲルHegel カントKant 等の唱道したこととは相違していると思うから、これらも学びたいと思う」[18]とあり、留学する前に、すでに新概念を表す造語の形成の構想ができていたことが分かるのである。

ここで筆者の論考は、なぜ西周が西洋近代の思想文化を単に移植することではなく、他の啓蒙家に類を見ない、西洋思想を咀嚼し、『百学連環』や『百一新論』のような学術の体系論を著して、独自の思想体系を作り上げることができたかという問題に至る。

これに関して、次の「西周の啓蒙思想」で、西周の朱子学から徂徠学へ、さらに百学連環に至るまでの経緯を検証していく。

脚注

[1] http://www.ndl.go.jp/portrait/datas/309.html?c=0" 2014年12月20日アクセス、以下同。 ↑

[2] http://www1.pref.shimane.lg.jp/contents/kochokoho/esque/18/18_06a.html ↑

[3] http://www.kirinholdings.co.jp/company/history/person/beer/10.html ↑

[4] 山田孝雄(1958:23)は、漢語のこうした性質から、漢語を「帰化語」と呼んでいる。 ↑

[5] 『明六雑誌』第二号。植手通有(1972)『日本の名著34』に所収、p.181。 ↑

[6] 「师夷长技以制夷」(夷の長所を以て夷を制す)。魏源が『海国図志』(1842-52)で打出したスローガン。 ↑

[7] 清朝末、急激な変法運動に対し、儒教を中心とする伝統的な学問や制度を主体に、手段として西洋の技術を取り入れる富国強兵の方針として、張之洞は『勧学篇』(1898)で示された考えである。 ↑

[8] 西周「百学連環」(『明治文学全集3』p.61)。 ↑

[9] 大久保利謙(1960)編『西周全集 第一巻』pp.169-170。 ↑

[10] 「帰納」は欧陽修『与宋龍図書』「先假通録,謹先帰納」、秦観『鮮於子駿行状』に「其所帰納,惟梁山、張澤两濼」のように、それぞれ「返却」「加入」の意味として確認できる。「演繹」は『朱子語類』に「漢儒解経,依経演繹」のように、「推理、拡張」の意味である。なお、『天演論』で「内籀」と「外籀」という厳復の訳語は、「帰納」と「演繹」によって淘汰された。 ↑

[11] 『明六雑誌』第二号。植手通有(1972)『日本の名著 34』p.181。 ↑

[12] 大久保利謙(1960)編『西周全集 第一巻』「総記」p.9。 ↑

[13] 松井利彦(1983) 「近代日本漢語と漢訳書の漢語」(『広島女子大学文学部紀要』第18巻pp.35-51)。 ↑

[15] http://www.ninjal.ac.jp/corpus_center/cmj/meiroku/ 。国立国語研究所2012年10月31日に公開。 ↑

[16] 212語のうち、「感覚」のような6語が重複しているほか、「化学」「幾何学」「自由」などは、必ずしも西周の造語ではない。なお、余又蓀(1935)の日本製訳語一覧は、沈国威(1994)『近代日中語彙交流史』(笠間書院)にも収録されている。 ↑

[17] 西周(1863)「記五科授業之略」(『西周全集 第二巻』「三 五科学習関係文書」p.134)。 ↑

[18] 翻訳は板沢武雄による(『西周全集 第二巻』pp.701-02)。 ↑

参考文献

[1] 西周(1874)『百一新論』(大久保利謙編『明治文学全集3』筑摩書店1989年)

[2] 森林太郎(1898)『西周傳』(木下杢太郎 [ほか] 編『鷗外全集 第三巻』岩波書店 1972年)

[3] 余又蓀(1935a)「日訳学術名詞沿革」(『文化与教育』69期、文化與教育旬刊社)

[4] ―――(1935b)「日訳学術名詞沿革(続)」(『文化与教育』70期、文化與教育旬刊社)

[5] 山田孝雄(1958)『国語の中における漢語の研究(訂正版)』(寶文館.初版 昭和15年)

[6] 国立国語研究所(1962~64)『現代雑誌九十種の用字用語1~3』秀英出版

[7] ――――(1983)『高校教科書の—語彙調査』秀英出版

[8] ――――(1989)『語彙の研究と教育』大蔵省印刷局

[9] 大久保利謙(1960)編『西周全集 第一巻』宗高書房

[10] ―――――(1961)編『西周全集 第二巻』宗高書房

[11] ―――――(1966)編『西周全集 第三巻』宗高書房

[12] 植手通有(1972)「明治啓蒙思想の形成とその脆弱性」(『日本の名著 34』中央公論社)

[13] 大野晋(1974)『日本語をさかのぼる』岩波書店

[14] 野村雅昭(1977)「造語法」『岩波講座日本語9・語彙と意味』岩波書店

[15] ――――(1984)「混種と造語力」(『日本語学』3-9、明治書院)

[16] 阪倉篤義(1978)『語構成の研究』角川書店(1966年初版)

[17] 王力(1980)『漢語史稿』中華書局(初版1957年)

[18] 林大(1982)監修『図説日本語』角川書店

[19] 金田一春彦(1988)は『日本語 新版(上)』岩波書店

[20] 陳力衛(2000)「明治初期における漢訳洋書の受容――柳原前光が購入した書物を中心に」(『東方学』No.99.pp.61-74)

[21] 手島邦夫(2001)「西周の訳語の定着とその要因」(『国語学会2001年度春季大会要旨集』pp.54-61)

[22] 張厚泉(2006)「『電気』という近代漢語の意味変遷.」(『言語と交流』No.9.凡人社pp.58-70)