はじめに

書誌学とは、前近代の書物(古籍)についての学問で、踏み込みがたい特殊な学問だと思われるかもしれない。しかし、書誌学とは図書に関して科学的に研究する学問のことを言うのであり、対象となる図書に時代の枠をはめる必要はない。実際、現代の書物について目録を作成する場合でも、書誌学の見地から考えねばならないことは数多い。小論では、現代中国書を採り上げてその一端を垣間見てみよう。

料紙や装丁の相違による甲乙の区分

小論はタイトルが同じであるにも関わらず甲種本、乙種本、丙種本などと区別されて出版されている図書について、書誌的な意味をまとめるものである。論題ではこういった図書の総称として甲種本という言葉を用いたが、甲・乙・丙、甲種・乙種・丙種、甲種紙・乙種紙・丙種紙といった類似表現の図書を全て含むものとする。

図書館の目録担当者の間では、これらの区分は料紙や装丁の相違を表す言葉だと理解されてきた。実際に日本の出版関係者によれば、甲種は上質紙、乙種は一般紙だと見なしているらしい。先に用例として挙げた甲種紙、乙種紙という表現の存在が、甲種、乙種をもって紙種を指すという理解の一助になっているのかもしれない。

具体例としても次のようなものがある。現代中国において最も大部な百科事典の『中国大百科全書』(中国大百科全書出版社)は、装丁や料紙の異なる様々な形式のものが流通している。この百科事典全74巻は、1978年から15年の歳月をかけて出版されたため、全巻一括購入している図書館は稀である。多くの図書館では徐々に購入していったため種々の形式が混在している。身近の図書館が所蔵していれば実際に手にとって眺めるのも面白いだろう。東京大学総合図書館所蔵のものを眺めると、精装(特)、精装(甲)、精装(乙)の3種を見出せる(精装とはハードカバーの意である)。タイトルページや序文、奥付などには、特、甲、乙といった言葉についての説明は無く、これらを見ただけでは区分の意図を明らかにし難い。しかし、現物を比較すると3種の相違は一目瞭然である。背表紙周辺を皮装とし料紙に上質紙を用いたものが精装(特)、上質の光沢のある厚紙で装丁し上質紙を使用したものが精装(甲)、布(クロス)装で一般紙を使用したものが精装(乙)だと解る。つまり『中国大百科全書』を見る限り、甲乙の区分が料紙や装丁の区分に基づく用語だとする理解は正しいように感じられる。

内容の相違による甲乙の区分

これに対し料紙や装丁の相違だけでは説明しきれない甲種本が存在する。代表的なものが『毛沢東著作選読』の甲種本(人民出版社, 1964.6)と乙種本(中国青年出版社, 1964.6)である。この図書は毛沢東による著作の一層の普及をねらって出版されたもので、中国現代史の研究における重要な資料の一つとなっている。甲種本は上下二分冊からなるホワイトカラーを対象としたもので、37篇の毛沢東の著作を発表順に排列してある。これに対し乙種本はブルーカラーの青年を対象とした1冊本で、やはり37篇の比較的短い毛沢東の著作を収めている。いずれも大きさ18.4cm×12.9cmの平装本(ペーパーバック)で、料紙は『中国大百科全書』精装(乙)と同じ一般紙であり、両者に形態的な差異は認められない。つまり『毛沢東著作選読』における甲・乙の区分は、内容の相違に基づくものなのである。

また古籍について素性の異なる版本を甲種、乙種を用いて区別することがある。これも内容の相違に基づく区分である。例えば、明清時代に作成された中国語と外国語の対訳語彙集『華夷訳語』には数種の異本が存在する。これらは石田幹之助氏により、甲種本、乙種本、丙種本と三種に大別され、その名称が通行している。

さらに叢書名に甲種、乙種が使用される場合もある。これはシリーズA、シリーズBという表現と同様にその系列を示すもので、形態的差異とは無関係であることが多い。

これらからすると、甲乙の区分が料紙や装丁の相違に基づく用語だとする理解には疑問を感じるし、ましてや甲種=上質紙、乙種=一般紙という限定した理解は少々早計であると言わざるを得ない。

甲種、乙種とは何か

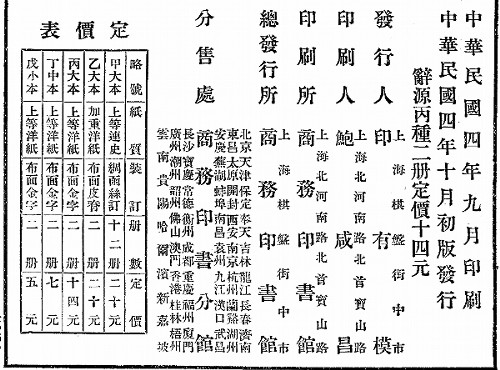

次に示すのは定評のある辞書『辞源』の初版丙種本(1915年10月 商務印書館)の奥付である。

|

末尾に付された定価表から、この辞書は甲〜戊の5種が出版されていたことが解る。一見すると料紙や装丁の相違をもって甲乙で区分しているという理解を裏付けているように感じられる。しかし大本、中本、小本という図書の相対的な大きさも勘案されている。『辞源』における甲乙の区分は、料紙、装丁、大きさの三要素の組み合わせに基づいており、料紙と装丁に限定できないのである。

そもそも甲乙丙丁・・・という語の並びは十干と呼ばれるもので、十二支の12文字と組み合わせて年や日を表す。甲子、乙丑・・・といったようにである。干支を"えと"と読むことや、60年で干支が一回りするため60歳を還暦と呼ぶことは広く知られている。ここで注目すべきは、十干の中で文字の配列順序は不変であり、乙甲丙・・・などという並び順はあり得ないことである。これは数字やアルファベットなどの排列順序が不変であることに似ている。中国語では放射線のα線、β線、γ線をそれぞれ甲種線、乙種線、丙種線と言い、箇条書きの際に数字やアルファベットの代わりに十干が用いられることも多い。つまり十干は、順序づけや区分の記号として利用されやすい文字だと言える。

図書における甲種、乙種といった言葉も、何らかの基準による順序づけ、もしくは区分を意図して使用されていると考えるべきではないだろうか。基準が何であるのかは図書によって異なることになる。装丁、紙質、大きさという形態に関する事項の場合もあれば、内容的な相違に基づく場合もある。この基準はそれぞれの図書単位で書誌学的に検討されなければならない。甲種紙、乙種紙といった用例や先述の『辞源』の定価表の記述は、あくまで限定された図書の中のみで有効なのであって、それをもって一般化してはいけないのである。

むすびにかえて

読者には、いずれにせよ、異なるものを区分して甲乙・・・という文字を使用しているのだから、何故このような些末なことにこだわるのかと考える方もおられるだろう。しかし同じ甲種本でも、形態の相違に基づくものと、内容の相違に基づくものでは、書誌的に全く違ったものなのである。現代の目録学では、内容の相違は版の相違だと認識するが、形態の相違だけでは版の相違と認識しない場合もある。版の相違と認識されないということは、極端に言えばOPACなどの目録で書誌的に甲乙の区別がつかないこともあり得るのだ。甲種本=紙種の相違という理解が一人歩きして、『毛沢東著作選読』の甲・乙種本がOPACで区別できない状態になれば、利用者は大変困ることになるだろう。甲種本を求めている人が、遠方から図書館に出向いても、出てきたのは乙種本だったという悲劇?も起こりかねない。

かく言う筆者も、これまでは甲乙の区分は紙種や装丁の相違であると講義し、書き散らしてきた。現代の出版物であるということから、実物を比較検討することなく安易に他人の言説に従ってしまっていた。たとえ現代の書物であっても、実物を良く観察し比較検討するという書誌学の基礎を疎かにすると、痛い目に遭うのだと身をもって体験した次第である。

小島浩之(こじま ひろゆき) 東京大学経済学部資料室 助手